Nalli (Suzuki): da copilota ho imparato a riprogrammare e ripianifcare

di Roberta Pasero

Assecondare gli imprevisti. O meglio anticiparli. Studiare ogni mossa della strada perché ogni curva può nascondere chissà quali variabili. La vita parallela da copilota di Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, è un vero rally tra emozioni e passione.

Una carriera da navigatore che per lei non ha età.

“Già da ragazzino ero affascinato dalle automobili da corsa. Le vedevo come mostri di potenza che al loro passaggio facevano vibrare il torace. Ricordo ancora quando vidi la prima auto da rally, una Lancia Stratos che mi passò a due metri di distanza come un meteorite”.

E quell’ incontro ha voluto subito dire passione.

“Avevo 14 anni e una sera con un gruppo di amici decidemmo di andare a vedere un rally in notturna vicino a Verona, la mia città. Partimmo con la Vespa e trascorremmo tutta la notte fuori casa, e già questa era un’avventura, per veder passare macchine simili ad astronavi, con i fari che illuminavano il buio. E con un rombo dei motori, come quello dei 6 cilindri di Lancia Stratos, che mi sembra ancora di sentire”.

La prima di tante notti magiche.

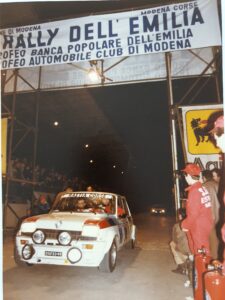

“La sera iniziai a fare le prove simulate del rally, in pratica le finte ricognizioni come se dovessi fare un rally vero. Io e un mio amico partivamo con macchine di serie un po’ pepate, per esempio con la Renault 5 Alpine turbo, la prima che tentò di rivaleggiare con la Golf GT. Finché uno degli amici mi disse: “La vuoi smettere di fare per finta?”. Ho capito che era arrivato il momento di provare. Allora ho fatto le carte per iscrivermi alle gare, e un giorno ho detto alla mamma: “Vado a vedere un rally” e invece andai a gareggiare. Era il rally Città di Modena del 1984”.

Come andò?

“Siamo finiti contro un muro. Perché pensavamo tutti e due che la prima, la seconda e la terza curva fossero già le curve della morte. Quelle dove bisognava sfogare tutto il talento, tutta la passione, tutta l’adrenalina”.

E, invece, in un rally non è così.

“No, non va così. Il rally è una costruzione che si realizza dalla prima all’ultima curva in modo ragionato, graduale, meditato. Noi quella prima volta partimmo supersonici e il muro ci punì subito. Perché le corse sono brave maestre. Siamo noi a non essere buoni allievi e tendiamo a ripetere gli stessi errori. Per questo, le corse affascinano perché ti insegnano, ti suggeriscono, ti danno delle suggestioni su come prepararti e faticare per raggiungere un obiettivo”.

Mai pensato di fare il navigatore professionista?

“È quello che sognavo già durante gli ultimi anni di scuola superiore e per tutta l’università e mi stavo impegnando per quello. Una volta laureato cercai opportunità di lavoro nel mondo che amavo: nel 1990 Lancia Abarth mi assunse non per correre ma per aiutare a sviluppare il motore Fire 1.2 a 16 valvole. Un lavoro appassionante che però mi obbligò a decidere: scelsi la professione manageriale, però il copilota ho continuato a farlo per passione. Anche perché è uno dei pochi sport che consente di competere con il campione del mondo. Non ha categorie separate, ma è una sfida al migliore”.

Cosa vuol dire prepararsi a correre un rally?

“Ogni volta è una lezione di vita. Le ricognizioni sono sempre un’attività meticolosa che deve prevedere tutto il prevedibile. Devi prendere, scrivere le cosiddette le note che descrivono il percorso metro per metro, curva per curva, tenendo conto degli imprevisti, dai cambiamenti del tempo alle condizioni della strada e delle gomme”.

Fare il navigatore l’ha aiutata nella vita professionale?

“Io ho il privilegio di svolgere un’attività che è la mia passione. Lavoro in mezzo ai motori, automobili, moto, motori marini. Motori che girano, che per il momento fanno rumore e continuano a trasmettere emozioni. Fare il copilota vuol dire pianificare esattamente l’attività che viene richiesta e questo mi capita anche professionalmente: pianificare, programmare, poi verificare se è andata come pensavi. Altrimenti bisogna ripianificare e riprogrammare perché anche la vita è piena di imprevisti. È un continuo riprogrammare e ripianificare”.

Walter Röhrl dice sempre che “il vero problema nel rally è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina”.

“Acquistare la velocità mentale di cambiare in corsa e, dunque, la flessibilità, è fondamentale in un rally, come lo è nella nostra vita professionale dominata a volte troppo spesso da rigidità di azioni e di pensiero”.

Suzuki è da anni impegnata anche nel mondo dei rally. Lei corre con i colori della sua squadra?

“Da 14 anni Suzuki partecipa ai calendari rally di categoria propedeutica con la monomarca Suzuki Rally Cup, però io raramente prendo parte ai trofei del mio brand proprio per evitare commistioni. Tra l’altro, Suzuki Swift Sport è l’unica auto ibrida ammessa a correre il WRC, il Campionato del Mondo di Rally, dove al momento possono partecipare soltanto auto termiche in vista della rivoluzione del prossimo anno: è stato possibile perché il voltaggio delle batterie di 48 Volt è al di sotto del voltaggio ritenuto pericoloso”.

Quanti rally corre in un anno?

“Dipende dal tempo che ho e dal pilota che mi chiama. A volte sono dei ritorni di coppia come è capitato in autunno al Rallylegend di San Marino quando ho fatto da copilota a Renato Travaglia: con lui correvo negli anni Novanta, e su una Ford Sierra Cosworth 4×4 del 1990, nella categoria Myth, a San Marino abbiamo conquistato il terzo posto”.

Che rapporto unisce il pilota al copilota?

“È basato su fiducia e complicità reciproca. A un’analisi superficiale sembra che il copilota debba fidarsi ciecamente del pilota, però in realtà non è così. Nell’equipaggio competitivo, quello dove le performance sono di eccellenza, il pilota non può attendere che gli occhi confermino quello che il suo copilota gli ha detto dentro l’ interfono. Se il copilota dice: “Quella curva è da percorrere a pieno con l’acceleratore a fondo”, il pilota non deve trovarsi nella situazione di dover aspettare conferme”.

Dunque, a chi dei due è affidato il risultato di una gara?

“Il buon equipaggio divide sconfitte e vittorie. Uno fatica a vivere senza l’altro. Il pilota esegue istruzioni che assieme al navigatore ha deciso di indicare sul road book durante le ricognizioni. È un lavoro di fiducia reciproca, di totale simbiosi. Poi i riflettori vanno tutti al pilota, perché il navigatore dev’essere un po’ come il portiere di una squadra di calcio. Stare dietro le quinte senza cercare le luci della ribalta. Perché il navigatore può far perdere la gara, però non può da solo farla vincere e, quindi, il talento del pilota ci vuole a prescindere. È un miracolo che tutte le volte si ripete”.

Quale rally è nel suo album del cuore?

“Il Rally di Sanremo degli anni Novanta. Quattro giorni di gara e un itinerario che dalla Liguria portava in Toscana e dove la tenuta fisica era tanto importante quanto la tenuta del mezzo. Io con la mia Uno turbo mi misuravo nello stesso scenario dei vari Miki Biasion, Walter Rohrl, Attilio Bettega, Michelle Monron. E poi ricordo alcune imprese epiche, come quando Attilio Bettega arrivò a vincere la prova speciale del Col de Turini al rally di Monte Carlo, con una piccola Ritmo battendo tutte le Porsche, le Stratos, le 131 che correvano contro di lui. Furono attimi di felicità”.

E quello che ancora vorrebbe gareggiare, un giorno o l’altro?

“Proprio il rally di Monte Carlo per la sua storia e per il suo significato sociale. Ricordo che quando vinceva la Lancia lo diceva persino il telegiornale perché, nell’immaginario collettivo, è sempre stato quello il rally per eccellenza. Vuol dire superare il freddo, il ghiaccio, la neve. Vuol dire adrenalina, avventura. E sentire ancora più forte quel rombo dei motori che non ha mai smesso di farmi vibrare il cuore”.